Ein Essay von Marian Kröll

Ein historisches Motiv, das sich gegenwärtig in den USA zu wiederholen scheint, ist jenes, dass es ein Vorrecht der „Hofnarren“ ist, dem „König“, nunmehr in Gestalt des US-Präsidenten Donald Trump, die Wahrheit zu sagen. Die etablierten Medien dürften teilweise bereits resigniert haben, die Press Briefings im White House sind von Ja-Sagern und Speichelleckern unterwandert. Die Moderatoren der Late Night-Talkshows wie Jimmy Kimmel, Stephen Colbert oder Seth Meyers halten indes noch tapfer dagegen, auf MSNBC betreibt Lawrence O’Donnell sogar noch handwerklich richtig guten, kommentierenden Journalismus mit spitzer Feder.

Zum Typus des Hofnarren wusste der Brockhaus von 1817 Folgendes zu sagen, das auch für die modernen Wiedergänger gilt: „Bisweilen fand sich unter einer Narrenkappe mehr Verstand, Witz und Weisheit als in einem ganzen geheimen Ratscollegium.“ Also legte Seth Meyers unlängst seinem Publikum dar, was sich gerade in den USA zeitgleich ereignet: „Nun, die Trump-Regierung und die Republikaner im Kongress demontieren in rasantem Tempo die amerikanische Zivilgesellschaft und verwandeln das Land in eine abgeschottete Oligarchie, in der Verbraucherpreise nach den Launen eines Einzelnen schwanken, der Präsident sich offen mit verdammten Meme-Coins bereichert und Bestechungsgelder aus dem Ausland dankbar annimmt, Hochschulen zensiert werden, Familien und Migranten ohne Vorstrafen von der Straße entführt werden, Mitglieder der gegnerischen Partei verhaftet und schikaniert werden und grundlegende öffentliche Dienstleistungen wie Lebensmittelkontrollen, Flugsicherheit und Impfstoffforschung zum Stillstand kommen – während ein geheimer Militärdienstleister eine gewaltige technologische Datenbank zur Überwachung amerikanischer Bürger aufbaut und riesige Vermögen durch verheerende Kürzungen im Gesundheitswesen und bei der Ernährungshilfe von der Arbeiterklasse auf das oberste 1 % umverteilt werden. Aber darüber will ich gar nicht reden – und die Medien auch nicht.“*

Das ist in dieser Gleichzeitigkeit so skandalös, dass es Widerstände überwältigt und unter sich begräbt. Trump hat der Rechtsstaatlichkeit in den USA längst den Krieg erklärt, fremdelt mit den europäischen Demokratien und hegt auf der globalen Bühne offene Sympathien für andere Autokraten. Das ist mehr als besorgniserregend. An der Position des „Anführers der freien Welt“ – Leader of the free world –, wie es seit dem Kalten Krieg heißt, ist eine Stelle frei geworden. „Flood the zone with shit“ – diese zynische Medientaktik der Desinformation – ist nunmehr in den USA und auch auf der internationalen Bühne zur täglichen politischen Praxis geworden. Von ihrer harmloseren Nichte, der sogenannten „Message Control“, haben wir in Österreich in der Kurz-Amtszeit zu kosten bekommen.

Techno-Autoritarismus aus dem Silicon Valley

Von den USA ausgehend arbeitet eine Kaste an Tech-Oligarchen, man kann auch Techbros oder „Broligarchy“ dazu sagen, mit einer derartigen Gier an einem sozioökonomischen Umbruch, die selbst den Räuberbaronen des frühen 20. Jahrhunderts die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte. In den gegenwärtigen Machtzirkeln dürfte Scham allerdings keine Kategorie sein, auch nicht beim gegenwärtigen US-Präsidenten.

Es ist etwas grundsätzlich faul, und nicht nur im Staate Dänemark, sondern global. Die Covidkrise war so etwas wie der Auftakt zu einer der größten Umverteilungsaktionen aller Zeiten. Die Reichen sind in der Pandemie viel reicher geworden, die Ärmsten ärmer und diese amorphe Masse, die unter dem Begriff „Mittelschicht“ subsumiert wird, steht seit Jahren unter zunehmendem wirtschaftlichen Druck. Wohin das Ganze führt, ist noch nicht gewiss, aber doch bereits absehbar: Zur weiteren Aushöhlung der Demokratie im Westen, in Europa genauso wie in den USA. In den Techno-Autoritarismus. Das hängt mit in uns „eingebauten“ psychologischen Mechanismen wie Confirmation Bias oder Groupthink ebenso zusammen wie mit der perfiden Effizienz der algorithmisch vermittelten Wirklichkeit. Social-Media-Plattformen sind zu gigantischen Desinformations- und Propagandamaschinen mutiert, spannt man sie mit KI zusammen, wird die Suche nach einer gemeinsamen Wirklichkeit zukünftig noch mehr zu einem Spießrutenlauf, der kaum zu gewinnen sein wird. Das liegt auch an unserer unkritischen Haltung und Unbedarftheit im Umgang mit den neuen Technologien, die von den Techbros ganz bewusst instrumentalisiert werden. Das lässt sich schon anhand eines mehr als 20 Jahre alten Beispiels zeigen, anhand eines geleakten Chats des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg mit einem ehemaligen Kommilitonen, der wie folgt lautete:

ZUCKERBERG: Ja, also wenn du jemals Informationen über jemanden in Harvard brauchst.

ZUCKERBERG: Frag einfach.

ZUCKERBERG: Ich habe über 4.000 Emails, Bilder, Adressen, SMS.

FREUND: Was? Wie hast du das geschafft?

ZUCKERBERG: Die Leute haben sie einfach eingereicht.

ZUCKERBERG: Ich weiß nicht, warum.

ZUCKERBERG: Sie „vertrauen mir“.

ZUCKERBERG: Dämliche Idioten.

„Die neuen Technokraten behaupten, dass sie die Werte der Aufklärung vertreten würden, aber in Wirklichkeit führen sie eine antidemokratische, illiberale Bewegung an“, schrieb Adrienne LaFrance 2024 in der Publikation „The Atlantic“, aus der auch das vorangegangene Chatprotokoll stammt. Diese Maske ist mittlerweile gründlich verrutscht, die hässliche Fratze der Techno-Autokratie kommt immer mehr zum Vorschein. „Die Welt, die die Eliten des Silicon Valley geschaffen haben, ist eine des rücksichtslosen Social Engineering, ohne Konsequenzen für ihre Architekten“, warnt die Autorin eindringlich. Wer soll auch für Konsequenzen sorgen, wenn sich der vermeintliche Anführer der freien Welt als willfähriger Beitragstäter entpuppt? Adrienne LaFrance schließt mit einer hoffnungsvollen Botschaft oder vielmehr mit einem Appell: „Wir müssen nicht in der Welt leben, die die neuen Technokraten für uns entwerfen. Wir müssen uns nicht mit ihrem wachsenden Projekt der Entmenschlichung und Datenausbeutung abfinden. Jeder von uns hat Handlungsmacht. Kein ‚Wir bauen es, weil wir es können‘ mehr. Keine algorithmischen Futtertröge mehr. Keine Infrastrukturen mehr, die darauf ausgelegt sind, die Menschen ohnmächtiger und die Mächtigen mächtiger zu machen. Jeden Tag stimmen wir mit unserer Aufmerksamkeit ab; sie ist kostbar und wird verzweifelt von denjenigen begehrt, die sie für ihren eigenen Profit und ihre politischen Ziele gegen uns verwenden wollen. Lassen wir das nicht zu!“

Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Entziehen wir den Social-Media-Feeds unsere Aufmerksamkeit und richten sie bewusst auf etwas anderes, Besseres, werden die Plattformen ihre Geschäftsmodelle überdenken müssen, wenn sie nicht wollen, dass dort zukünftig Bots Selbstgespräche führen. Bots konsumieren nicht, weswegen nebst dem Aufmerksamkeitsentzug das Motto „Vote with your wallet!“ – Stimme mit deiner Briefasche ab! – uneingeschränkt gültig ist. Konsum ist politisch. Aufmerksamkeitsentzug ist Liebesentzug, der die Techbros an ihrer empfindlichsten Stelle trifft: Geld. Geld = Macht, Macht = Geld. Es ist wirklich so banal. Diesen Zirkel gilt es zu zerschlagen.

Privatisierung als Demokratieabbau

Eine Zukunft ist vorstellbar, in der Techno-Autoritarismus noch gar nicht das Worst-Case-Szenario darstellt. Es ist die düstere Vision eines Systems, das fundamental korrumpiert ist. Ein politisches System, in dem zentrale Lenkung und gemeinsame Ziele durch Opportunismus, Eigeninteresse und Profitstreben untergraben werden. Diese Art der Korruption geht tiefer als Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch, sie geht mit einer Externalisierung staatlicher Funktionen einher, einer weitreichenden Privatisierung. „Mehr Privat, weniger Staat“ lautet die Prämisse, die auch in Österreich in der Ära Schüssel in ihrer bislang vulgärsten Form Einzug gehalten hat. Die Nachwehen dieser Phase sind juristisch noch nicht vollständig aufgearbeitet, lediglich im BUWOG-Prozess ging ein ehemaliger Finanzminister nach jahrelangem Prozessieren in den Häfn.

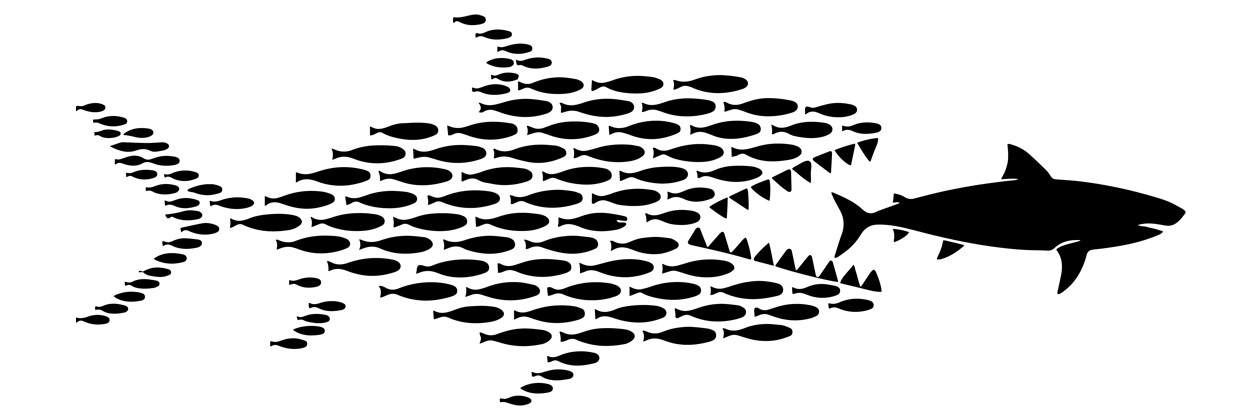

Gegen DOGE, die neue US-Variante des sparsamen Regierens, sind die Privatisierungsaktivitäten im Land allerdings ein Lercherl. In Österreich gibt es nach wie vor eine funktionierende Verwaltung, die ernsthaftes Bestreben zeigt, effizienter zu werden, wiewohl es im Beamtenapparat gewiss noch Luft nach oben gibt. Allerdings macht sich zunehmend – auch durch fiskalische Sparzwänge – der Trend bemerkbar, die Alters- und Gesundheitsversorgung und -vorsorge weg vom Staat hin in die Hände des Einzelnen zu legen. Privatisierung sorgt jedenfalls mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Wenigen immer mehr bekommen und die Vielen immer weniger haben. Umverteilung also, von unten nach oben.

Eine via Social Media befeuerte regierungskritische, um nicht zu sagen -feindliche Haltung bildet einen Nährboden für den Abbau des Wohlfahrtsstaates. Die Lebensqualität in einer liberalen Demokratie gegenüber autoritären Staatsformen ist den meisten Bürger*innen überhaupt nicht einmal ansatzweise bewusst. Mit der Auslagerung staatlicher Aufgaben an private bzw. privatwirtschaftliche Entitäten geht die Erosion der Transparenz einher, genauso wie die Vernachlässigung individueller Rechte, und die Konzentration von Macht – und Reichtum – in den Händen einer kleinen Gruppe, während der Großteil der Bevölkerung in Jobs abrutscht, die immer mehr einer modernen Form der Leibeigenschaft ähneln. Kryptowährungen unterlaufen das staatliche Geldschöpfungsmonopol, mit Meme Coins wie $TRUMP können sich stinkreiche Investoren das Gehör des US-Präsidenten kaufen. Selbst nachrichtendienstliche Tätigkeiten werden heutzutage ausgelagert, wie es bei den Unternehmen Palantir oder Anduril geschieht.

Wenn sie nicht so gefährlich wären, könnte man diese Entwicklungen ganz einfach mit dem Hinweis abtun, dass da ein paar Techbros in ihrer Jugend wohl zu viel Tolkien gelesen haben. Doch die Sache ist komplexer. Hinter Palantir steht nämlich kein anderer als Peter Thiel, dessen Gesellschaftsvision man nur als Dystopie bezeichnen kann. Thiel darf auch als einer der Mentoren des US-Vizepräsidenten JD Vance bezeichnet werden. „Ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind“, sagte der Milliardär, dem auch Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz nach dessen Ausscheiden aus dem Amt zeitweise gedient hat. Staaten hält Thiel für überflüssig, Wettbewerb für eine „Ideologie der Verlierer“ und Monopole für den „Motor des Fortschritts“. Wenn Tech-Milliardäre wie Peter Thiel Derartiges heute sogar unverblümt sagen, sollte man ihnen lieber Glauben schenken. Die Wahrheit ist, dass die Demokratie diesen Techbros, die zwar mit blühender Fantasie, aber ganz ohne Gewissen und moralischen Kompass ausgestattet sind, zunehmend lästig wird und sie sich ihrer entledigen wollen. Darüber kann auch das absehbare, aber doch jähe Ende der Bromance zwischen Elon Musk und Donald Trump nicht hinwegtäuschen. Trumps MAGA-Bewegung mit finanziellem und ideologischen Silicon-Valley-Support ist es nicht genug, die US-amerikanische Demokratie zu unterminieren, man mischt sich auch in europäische Wahlen ein, indem man rechte und rechtsextreme Kräfte unterstützt. In einer privatisierten Welt wird die Regierungsverantwortung fragmentiert, instabil und letztlich unberechenbar. Demokratie braucht mündige Bürger*innen, um resilient zu bleiben, damit nicht an ihrer statt Tech-Autokratien oder gar eine Art Technofeudalismus Platz greifen können.

Ungleiches Österreich

Österreich ist (k)eine Insel der Seligen. Überreiche sind zwar noch nicht offensiv dazu übergegangen, mit ideologischem Unterfutter den Rückbau der Demokratie voranzutreiben. Überreichtum definiert etwa der Wirtschaftspsychologe Martin Schürz als eine Vermögensmenge, bei der „Quantität in Qualität umschlägt“, Vermögen seinen Eigentümern übermäßige ökonomische und politische Macht verleiht. In Österreich geht es gefühlt verhältnismäßig „gerecht“ zu, wenn man den Begriff der Verteilungsgerechtigkeit bemühen möchte. Die tatsächlichen Zahlen sprechen aber eine ganz andere Sprache. Vermögen ist hierzulande so stark in den Händen weniger konzentriert wie fast nirgendwo anders auf der Welt. Die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung besitzen beinahe die Hälfte des Gesamtvermögens, während die Hälfte der Bevölkerung Österreichs nur über vier Prozent des Gesamtvermögens verfügt. Die Mehrheit der Österreicher besitzt also nur sehr wenig, die Österreichsten verfügen über gewaltige Vermögen. Österreich hat die zweitgrößte Vermögensungleichheit in der Eurozone, nur getoppt von Lettland. Der betuchte Austro-Kanadier Frank Stronach, der mehrmals erfolglos versucht hat, in Österreich Politik zu machen, hat einmal gesagt, wie sich die Sache seiner Meinung nach verhält: „Wer das Gold hat, macht die Regeln.“

Normalerweise ging das Lobbying der Überreichen subtiler, die Nadelstiche gegen Demokratie und Wohlfahrtsstaat blieben versteckter. Rousseaus „Eat the Rich“ ist heute keine Kampfansage mehr, sondern Meme-Material. Die digitale Sedierung funktioniert: Statt Fackeln zu schwingen, swipen wir munter weiter. Zu abgelenkt sind die Menschen von ihren Smartphones, zu sehr eingelullt von AI-Slop und minderwertigem Content, um klar erkennen zu können, was vor sich geht. Nicht einmal eine angemessene Vermögensbesteuerung – Tax the Rich! – ist auch nur ansatzweise im Gange, Vermögenssteuer wurde zum Schimpfwort gemacht. Zugleich heißt es immer wieder, dass sich Leistung wieder lohnen müsse. Was leisten große Finanzvermögen eigentlich? Mit ihnen geht man lieber stiften.

Die USA dürfen wieder einmal als abschreckendes Beispiel dienen. Trumps „Big Beautiful Bill“ ist ein Cocktail, der vor allem für die ärmeren Menschen im Land toxisch wirkt und das ohnehin bereits ausufernde Defizit noch einmal um 2,4 Billionen – eine Zahl mit elf (!) Nullen – erhöhen könnte. Dazu nimmt man den Ärmsten ihre Krankenversicherung weg, um Steuererleichterungen, ach was, Geschenke, für die Reichsten zu finanzieren. Way to go. Was zu tun wäre? Eine ernsthafte Debatte darüber zu führen, wie die Demokratie angesichts ihrer mannigfaltigen Bedrohungen zu retten ist, wie soziale Gerechtigkeit beibehalten werden und der Wohlfahrtsstaat nachhaltig finanziert werden kann. Und darüber, wie Vermögende einen gerechteren Beitrag leisten können, stammen doch in Österreich zwischen 75 und 80 Prozent der Staatseinnahmen aus Arbeitseinkommen und Verbrauchsabgaben und nur etwa drei Prozent aus vermögensbezogenen Steuern. Überreichtum stößt – ganz im Gegensatz zur Armut – kaum auf Legitimationsprobleme, wird sogar vielfach als normal empfunden. Länder mit gleichmäßiger Vermögensverteilung stehen empirisch besser da, was Gesundheit, Bildung, soziale Zufriedenheit und Sicherheit betrifft. Verteilungsgerechtigkeit ist eine Investition in den sozialen Frieden und letztlich die Demokratie. Es geht also nicht darum, die Reichen zu essen, sondern darum, sie gerechter zu besteuern. Schaffte man es dadurch, den Faktor Arbeit zu entlasten, würde sich auch die eigene (Arbeits-)Leistung (wieder) lohnen.